|

「京剧交响化」的文艺决断始于京剧革命前夕。在不断的调研中,江青意识到,如要在京剧领域产生突破性的进展,光依靠话剧界和京剧界是不够的,需要调动西洋乐界的力量。

就读于中央音乐学院音乐学系二年级的学生陈莲观看了1964 年 6 月至 7 月的全国京剧现代戏观摩演出大会后,对学院教学中充斥了外国和古代曲目这一问题感到不满,于1964年 9 月 1 日写成了一封致毛泽东的信。信中说,学校对西洋音乐只作「抽象地批判,具体地继承」,因此强烈要求解决这些问题。9 月 16 日,这封信被刊载在《群众反映》第 79 期上。

同月,毛泽东对中央音乐学院学生陈莲的复信中提出「古为今用、洋为中用」的观点。[1]1964 年 11 月,江青对中央音乐学院师生谈到了音乐戏剧的形式、腔词和唱法的对峙、京戏与歌剧的分离等问题:

歌喉、乐器都是工具⋯⋯土的洋的都要改造。京戏女声用假声唱,与现代人说话不同;梆子的男声也要改造,否则音域总是不合适。洋教条必须打破,交响乐实际上就是形式主义的东西,几个乐章没有什么内在的联系,不仅中国人听不懂,白种人中的劳动人民也听不懂,许多资产阶级自己也是不懂装懂,表示自己文明⋯⋯创作里,我们先搞了舞剧《红色娘子军》,然后搞歌剧,以京戏为基础,吸收洋歌剧的优点,以后再抓器乐。[2]

最先完成京剧配乐交响化的剧目是上海京剧院的《智取威虎山》。但是,从时间看,中国京剧院《红灯记》剧组在中西混编伴奏上的实验早于上海的《智取威虎山》剧组。1965 年 1 月,江青曾将戏曲交响化的希望寄予中央乐团:「京剧伴奏乐队太单调,有限制,在《红灯记》里演奏〈国际歌〉很难听, 味道不对。你们可以搞京剧试试看!」[3]客观地说,早期京剧现代戏的编曲中并未突破京剧板式,因此很难配上西洋乐器。翁偶虹回忆过北京方面京剧对民乐交响化的探索:

但是当时的现代戏,尚未形成庞大的乐队,〈国际歌〉用一般的唢吶、海笛吹奏,效果如何,可想而知;这样地使用,与其说是歌颂革命的三代人,勿宁说是歪曲革命的〈国际歌〉⋯⋯由刘吉典呕心沥血地设计了〈国际歌〉的声响效果,却又受到江青严厉的斥责:「这哪儿是〈国际歌〉!简直是耍耗子的!」[4]

《红灯记》剧组最初也曾试着加入「洋乐队」伴奏,北京方面戏曲交响化的短板,是它在配乐上还是以人物情绪为依据,并没有前期的总体构思。「支持并完成这些形式的变化需要创作人员既要懂京剧传统,又要懂民族音乐,还要懂现代配器方法」。[5]于会泳在《智取威虎山》作曲中,用「转调」手法解决了「味道不对」的问题。由他主导的京剧交响化的初步成果,也使京剧《红灯记》中如何放入〈国际歌〉曲调这个难题迎刃而解。

样板戏电影《红灯记》剧照

受到一系列实践的鼓舞,1967 年 5 月,江青在中南海五一晚会上的讲话中首次提到「在京戏的基础上搞歌剧」的具体办法,认为「京剧可以试用交响乐来伴奏」,并提出由京剧一团重新改编《杜鹃山》。[6]

《杜鹃山》之前的样板戏几乎都是在戏曲现代戏基础上改编的。例如,最早完成配乐交响化的《智取威虎山》,它实际上没能发展出独立于戏剧的音乐结构。其剧情直线发展达到戏剧性的高潮,音乐安排完全跟随剧情,创腔和曲调设计跟随一个又一个紧锣密鼓的戏剧段落连缀而成。杨子荣和少剑波这两位老生的静场唱段安排得过于紧凑,这也一度令几位作曲在创腔时感到捉襟见肘。[7]毛泽东也指出它在情节上有些「人为的紧张」[8]。戏曲改编样板戏,音乐和唱腔都有板腔体的局限, 反过来限制了戏剧人物的塑造。要根本解决这一问题,只有将剧本推翻重来。

样板戏《杜鹃山》之所以要推翻此前北京京剧团排演的现代京剧,从话剧入手重新创作《杜鹃山》,就是要打破戏曲交响化实验之前戏曲现代戏音乐设计的局限性。于会泳有着「另起炉灶」的决心。

《杜鹃山》改编自上海歌剧院剧作家王树元 1962 年创作的同名话剧。从话剧剧本发表到样板戏定型,创排前后历时十一年。[9]该剧的京剧版本有两个院团创作的四种剧本,最后定型为电影中的样板戏。

革命现代京剧《智取威虎山》剧照(童祥苓饰杨子荣)

1969 年夏,话剧《杜鹃山》的原作者王树元接受了「把话剧改编为京剧」的任务。原剧本讲述了 1928 年湘赣边界杜鹃山的农民自卫军在外来的、工人出身的党代表柯湘的领导下成为一支共产党领导的革命军队的故事。王树元本人曾在1957 年深入生活。接到任务后,他又花了半年时间,重新走访三十多个秋收暴动地区。他回忆:「当时干部和群众中普遍存在着小农意识,猛打猛冲,报仇雪恨,对政治工作,建立根据地不感兴趣。这使我更确信话剧《杜鹃山》写的是典型环境中的典型人物。」[10]

1970 年, 王树元在上海被委任为《秋收起义》(京剧《杜鹃山》原名)创作组组长;1971 年,调北京京剧团,任《杜鹃山》创作组组长。此前,由北京京剧团主创的、汪曾祺等人参加剧本创作的《杜鹃山》集中了该团的三个「角儿」(裘盛荣演乌豆,赵燕侠演柯湘,马连良饰演配角郑老万), 因此存在着「演员中心制」带来的弊病。例如,马连良扮演的角色本来没什么戏,但由于是「角儿」演的,自然抢了主要人物的戏份。

于会泳对唱腔的构思不是在接到剧本之后,而是构思剧本之时。据七十年代初从上海音乐学院被借调到北京负责《杜鹃山》组织工作的张伯凡回忆:

于会泳派我去「搭班子」,独自花了一年时间酝酿《杜鹃山》的唱腔。1973 年,他突然要我把所有创腔的相关人员都叫来,不分白天黑夜,一段一段的口传心授,教杨春霞和马永安等人唱⋯⋯主要的音乐,主要的唱段,把它立起来,反过来再搞剧本,搞念白。[11]

如何创造新的格律,将音乐和戏剧统一于新的音乐戏剧作品中?瓦格纳在 19 世纪末提出「主导动机」的作曲技法,旨在结合贝多芬的音乐艺术和莎士比亚的戏剧艺术。我国最早使用「主导动机」手法增强歌剧音乐的完整性的做法,可以追溯到 20 世纪三十年代山东省立剧院王泊生和陈田鹤合作的歌剧《荆轲》。[12]

瓦格纳每齣 [chū] 歌剧有大大小小的主导动机(leitmotiv)。样板戏中的「特性音调」是主导动机的中国形式,只服务于主要英雄人物。杨子荣的核心唱段《智取威虎山.胸有朝阳》在拖腔中化用了《东方红》曲调,可以算作毛泽东的「主导动机」。《海港》的音乐创作,第一次在京剧音乐中发展出「主导动机」。遗憾的是,方海珍和高志扬有各自的「主导动机」,在人物塑造上平分秋色,从而显得方海珍不够突出。在《杜鹃山》的创腔中,于会泳考察了现有样板戏中「主导动机」的内部矛盾,将其一分为二,提出了「贯穿主调」与「特性音调」的辩证统一原则。在他的设想中,样板戏体系中的「特性音调」被定义为区别于「一般音调」(老戏的腔)的概念。他认为:

瓦格纳的歌剧讲主导动机,像贯穿主题(调),但特性音调不多。听几个歌剧都是那个味。特性音调对以后搞戏是很重要的问题。抓住后再发展。贯穿主调,特性音调就好统一。两者同一个东西更好。伴奏也是这样。特性音调还要贯穿,突然出现,还要发展。[13]

1973 年 6 月, 于会泳刚进剧组,江青进组审查《杜泉山》剧。她听过最初版本的核心唱段〈乱云飞〉后,指出「京剧还是要姓京」[14],这个讲话另据龚国泰听于会泳传达并记录如下:

京剧要出新,但还要回来,要照顾一些老人的欣赏习惯。有个搞佛教工作的同志讲,《杜鹃山》的唱腔没有京剧味,他喜欢听马连良的唱。唱腔不要改了,把主调改成有点京剧味。[15]

据审查当时在场的另一位工作人员李正忠回忆,现场几位作曲各自即兴创作了柯湘的主调,而这些曲子里头,唯有于会泳创作的曲调将「西皮」的「流水」融入了「过门」,京胡接得上来,演员也能张开嘴唱。[16]于会泳改造了传统的「过门」,加入了描写刻画的「表情」功能,使之成为某种西洋作曲技法中的「中立和弦」,漂亮地解决京戏和歌剧结合时中西律制不谐的问题。由于会泳现场修改的这一段「过门」,当场通过,并被确定为柯湘的「特性音调」[17]。

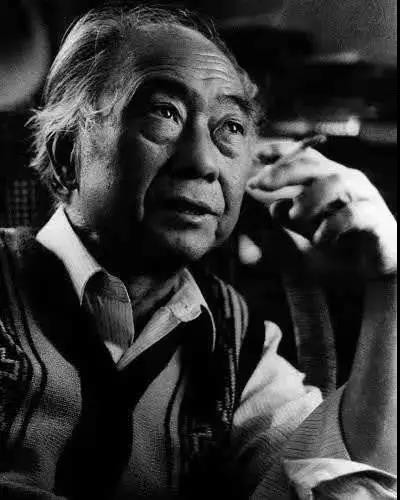

于会泳(1926-1976)

演员开口唱需要京胡「垫头」,俗称「过门」。样板戏音乐分为序曲、气氛音乐、唱腔、幕间曲、念白配乐、舞蹈音乐这六个部分,其中的气氛音乐就是「过门」。「曲牌体本无过门,伴奏多为随腔起止⋯⋯在唱腔中使用「过门」应该是始于梆子腔,成熟于皮黄腔,后由京剧集大成,将「过门」发展到一个新阶段。」[18]1958 年,正值大跃进,沈知白撰文探讨中国音乐与诗歌的关系以及中国文字的特性和歌曲的结构的相互影响时指出,中国音乐之所以没有发展出西洋的合唱形式,在于其一向注重横的发展,因此,唱和形式变为接唱或独唱的拖腔、帮腔,再变为乐器所奏的「过门」。[19]作为构成歌曲的节奏形式的重要因素,民间说唱的过门中,一些节奏音型反覆出现,成为某种「主导动机」。这令它们在田间地头的受欢迎程度远胜于崑曲。换言之,在声诗中,歌唱部分和「过门」在乐器的演奏中被整合。无论怎样改革,于会泳都强调民间曲艺中「过门」与托奏(「包腔」)的重要性,分析其丰富的织体, 指出它们与唱腔之间的鱼水关系。[20]同其他曲艺比较,传统京剧的「过门」更有规律性。新版《杜鹃山》在「过门」中参照了西洋歌剧的「进」和「出」的安排,但又没有失去京剧的味道,执行了江青「京剧姓京」的指示。

贯穿主调与特性音调的关系,可以类比音乐形象的「共性」和「个性」,贯穿主调和特性音调在剧中的辩证统一,使得传统戏曲的「行当」和社会主义现实主义的「典型人物」综合为样板戏主要英雄人物的塑造技巧。这一经验后来也成了京剧作曲「以和弦音做基础」的「过门」作曲技巧。[21]

本书介绍《红灯记》时曾提及,京剧现代戏对新编历史剧的「不破不立」大致可以细分为以下三个阶段:第一阶段是「中州韵为主,普通话为辅」;第二个阶段是「话剧加唱」;第三阶段,普通话的「念白」发展成为普通话的「韵白」。新版《杜鹃山》的创排是样板戏迈入第三阶段的标志。五十年代,文艺界对新编戏创作中的「话剧加唱」有所诟病。京剧作为说唱性的艺术,在近代形成了半说半唱的形式。1967 年, 由裘盛戎扮演乌豆的京剧现代戏《杜鹃山》中也有「话剧加唱」的特征,说、唱两者尚未水乳交融。于会泳认为,搞京剧现代戏可以解决「话剧加唱」的问题,因为话剧没有具体节奏,京剧有打击乐,唱腔有板式,道白也有节奏的规范。[22]《杜鹃山》有自己的「宣叙调」,就是「普通话韵」,继而, 唱、念成为统一的整体。王树元认为:

在我国传统京剧中,通常是唱词合辙押韵,而念白不押韵或少部分押韵。譬如「定场诗」「对儿」等。但是把全剧的念白都写成韵语,这在京剧史上还没有先例。如何让这种通体押韵的念白、歌唱、舞蹈在韵律、节奏方面和谐统一、相融无间,是一项十分艰巨的任务。[23]

原版京剧现代戏《杜鹃山》的编剧汪曾祺也是《沙家浜》的编剧之一,他说自己一度怀抱着改良京剧的美好愿望,想跟京剧「闹一阵别扭」,提高剧本的文学性,可是「京剧传统比城墙还厚,一拳打下去,只弄得头破血流」。[24]早期京剧现代戏的薄弱环节不在文学,而在唱念关系。在《海港》、《智取威虎山》中,文字工作者尚未确立新的唱念关系。由王树元、汪曾祺等人合作的新版样板戏《杜鹃山》中,「韵白」取代了京剧中的「念白」,旧的唱念关系得以面目一新。

汪曾祺(1920-1997)

京剧「念白」师承崑曲,「定场诗」是昆剧传奇文学的手法,其「韵白」行文多半是文言,甚或骈文(四六文)。诗变为词的目的是为了满足音乐节奏的统一与变化。唐代诗人为迁就民间,特别是外来曲调,就势必打破五言、七言的格律而写成长短的诗句。「大抵唐人歌曲本不随声为长短句,多是五、七言诗,歌者取其词与和声相叠而成音尔」。沈知白认为外来音乐影响是诗变为词的原因之一。[25]1957 年,毛泽东在关于新旧诗争论的一次谈话中曾提出「要编现代诗韵,使大家有所遵循」:

关于诗,有三条:1. 精炼,2. 有韵,3. 一定的整齐,但不是绝对的整齐。要从民间歌谣发展。[26]

对《杜鹃山》的语言,于会泳曾要求:京剧的说白要跟话剧有区别,应该有节奏性、韵律性。「词曲长短句式的体制, 不一定押韵,念白要精炼如诗,以五胜十」。[27]《杜鹃山》遂使用了长短句。「五言诗、七言诗多了以后,感觉像说快板。所以,我们采取长短句,这样变化多了,节奏丰富了」。[28]从样板戏音乐的中西混编看,宋代长短句的兴起似乎与《杜鹃山》中的「韵白」的诞生有「异曲同工」之妙。

王树元、于会泳、沈利群等主创人员都在部队文工团待过,在战斗动员和土改运动中得到了编、导、演、唱全方位的锻炼。新中国成立后,演员出身的王树元在民族歌剧《白毛女》、《小二黑结婚》中扮演过男主角,又演过黄梅戏、湖南花鼓戏等地方戏。因此,他写的话剧《杜鹃山》中采用不少对仗的白话民谣,具有浓烈的地方色彩,这正适合改为「韵白加唱」的「长短句」式新歌剧。

《杜鹃山》的「韵白」有下述五个特点:第一,每句都押韵,平仄。第二,采取长短句,借鉴宋词。第三,表演时节奏有缓急。第四,有动作性,不是单纯的抒情性诗词。第五,符合人物身分。例如,全剧的第一句台词是杜妈妈的韵白:「砍不尽的南山竹,烧不死的芭蕉根」。杜妈妈讲话怎么能说出诗来?这不符合常理,然而因为是戏曲,唱念保留了京剧韵味, 也考虑到了「锣鼓经」。再如,「上高山!」这句,音调不是平的,而是「仓—台—仓」。[29]一是唱念做打的节奏合一,二是韵白来自日常生活,而非洋腔洋调,因此,观众听见这种新的、有韵的念白,并不感到牴触。

为了寻找「韵白」的念法,剧组从北京人民艺术剧院请来话剧演员刁光覃和朱琳与京剧艺人合作。从舞台实践而言,「韵白」为后来的音乐戏剧演出提供了唱念的新体系。京剧的念白从中州韵、京白到韵白的变迁,其背后是 20 世纪六七十年代标准汉语的推陈出新,新格律也潜移默化地影响到其他艺术形式。从三言长短诗到五言、七言词,再到长短句,通过对传统戏台本和唱词的改造,「革命新韵」诞生了。

七十年代,剧作家阎肃[30](1930-2016)被借调到中国舞剧团,将《红色娘子军》中由吴祖强创作的三字句「万泉河, 河水清,编斗笠,送红军,一片深情」修改为「万泉河水清又清,我编斗笠送红军」,让《军民团结一家亲》这首歌唱起来更朗朗上口。[31]文学与音乐在样板戏中的新综合,也影响了话剧、小说等非音乐性作品的台词和文风。「革命新韵」的传播可以看作新中国「声诗实践」的遗产,其影响波及了观演以外的其他领域。

样板戏电影《杜鹃山》剧照(杨春霞饰柯湘)

回到样板戏,作为以京剧为基础改编而成的音乐戏剧作品,与「念」相比,「唱」的重要性更为突出。传统戏曲在发展过程中偶有突破「皮黄」调式,例如「四平调」的诞生,可惜并未进一步发展壮大。《杜鹃山》突破板腔体,发展出「成套唱腔」和「核心唱段」。该剧共安排了三段「核心唱段」, 分别是主要英雄人物柯湘的唱段〈家住安源〉、〈乱云飞〉、〈血的教训〉。样板戏中的「核心唱段」与西洋歌剧中的「咏叹调」有所不同,前者是专门为英雄人物设计的,通常放置于戏剧冲突的顶端,即高潮段落。好的「核心唱段」必须有与之相匹配的演唱,否则无法表情达意。扮演柯湘的演员杨春霞是学崑曲出身的,于会泳对她一句一句的教唱,包括字头怎么咬、字尾怎么收。在排练记录中,他多次提醒她「演唱没京剧味」「很洋,有歌味」「『遮住了你目光』像说话一样音不准,不像唱京剧」「『黄连苦胆』像唱歌,没京剧味」「大、小嗓没搞好」[32]等等。于会泳认为《杜鹃山》的唱法不但要「出新」,而且听起来须是「京剧味」。

1949 年 4 月,毛泽东夫妇曾如此表达他们对程派的喜爱:「程砚秋在京戏旦角中有独创,自成一派。他的唱腔纯朴、婉转、细腻,与梅、尚、荀派不同。他的做功也很好」。[33]方海珍、阿庆嫂和江水英最早在戏曲现代戏中都是男性,但在样板戏改编中都变成女性。这并非主创者想借此彰显妇女地位的提高,而是发扬了「程」派以旦角唱腔为中心创排剧目的经验。五十年代,程砚秋曾对戏曲的「四功五法」做出总结,并提出这是塑造人物、刻画性格、表达复杂剧情和复杂人物关系的工具。从戏曲改良的角度,程砚秋提出了中西结合的戏剧音乐和唱念革新的理念,他曾对唱腔规律进行了深入的总结,建议要吸收不同的剧种,甚至西洋歌曲的优美唱腔,其判断标准是「使人听不出来」,化为京剧来运用,使人听着既新颖,又不脱离京剧原来的基础 [34]⋯⋯程派唱腔中「头腔共鸣」式发声法,也被样板戏所吸收。

第三阶段的样板戏,其唱腔开始用人声模仿中西混编的配器音响。据于会泳指示:

戏曲中唱法和乐器是相互影响的,有时唱模仿乐器演奏。西皮味和二黄味跟京胡演奏很相似。在二黄腔里就不能用西皮上颤音的演唱方法,否则就成西皮味儿了。要用下颤音唱法,或是往下滑的唱法。「血的教训」不能唱太直, 否则像弹钢琴,平得很。「血」字要用下颤音唱法。[35]

在创腔上,于会泳从中国诗韵的平仄运用中得到灵感,为「核心唱段」(即西洋歌剧的「咏叹调」)中的拖腔旋法(即「花腔」)安排了符合辩证法哲学的「起承转合」:

演唱〈血的教训〉要把自己摆进去,绝不能唱成「训人」。性格的刚柔,情绪、材料上的抑扬都要结合在一起。从内容出发,采取对比。不转就没有波动,但是老不稳定也不行。1 + 1 + 2 + 1,按辩证法的观点发展回到 1,和前面的 1 不是完全一样的,使得柯湘更苦口婆心。[36]

综上,《杜鹃山》从音乐出发,对传统戏台本和唱腔进行了改造,从而使样板戏形成全新的,但又保留传统韵味的文学、作曲和演唱的法则。《杜鹃山》最终并未成为一齣西洋歌剧,而是以京剧为基础,实现了西洋歌剧的戏曲化。为此,杨春霞评价于会泳是一位了不起的、空前绝后的艺术家。[37]

北京京剧团《杜鹃山》剧照(左起分别是马连良、裘盛戎、赵燕侠)

1974 年 2 月 25 日,毛泽东会见阿尔及利亚革命委员会主席布迈丁时,首次提出了「三个世界」的理论。「中国属于第三世界⋯⋯如果是听两个大国美国跟苏联,这也不行吧。」紧随毛泽东在外交战略上的总体布局,1974 年 11 月 1 日,《杜鹃山》剧组赴阿尔及利亚进行访问演出,以庆祝该国武装革命二十周年。这个访问为期三十三天,《杜鹃山》先后在三个城市演出九场,阿尔及利亚观众对演出报以热烈掌声。据代表团副团长张科明回忆:

1974 年,阿尔及利亚国家主席访华,周总理在大会堂的小厅陪他看了《杜鹃山》。观看之后他邀请北京京剧团去阿尔及利亚演出。因为这个主席是游击队出身,(《杜鹃山》的题材)符合他们阿尔及利亚解放的过程。出国的时候「北京京剧团」加了「中国」两个字。演出时,为了让观众看懂,配了法文和阿拉伯文字幕。演到高潮,观众还哈哈大笑。个别的还喊「共产党万岁」,很激动。他们完全看得懂,也听得懂。[38]

中国驻阿尔及利亚大使馆一等祕书回忆过演出中最为精彩的一幕:

当党代表柯湘在群众会上大声询问:「凡是给地主老财干过活的把手举起来!」台上扮演贫苦农民的演员一个接一个举起手来高声回答:「我干过!」「我也干过!」这时在台下观众席里,突然有一位阿尔及利亚观众站起来大声说:「我也干过!」全场开始愕然,随即鼓掌叫好。[39]

《杜鹃山》反映了它所处时代的「艺术意志」,这个时代克服了从人文主义「求真」体系发展而来的、文艺创作中写实和反写实的二元论。文化大革命的象征形式在第三世界的交流演出超越了西方同期作品,一是人物和情节将当地观众带入本乡本土的历史情境;二是其在人民战争背景下的观演互动超越了现实主义剧场令观众笑或流泪的移情效果,剧场中的观演论辩打破了冷战格局,在台上台下结成了反霸权、反压迫的「花部」共同体。

注释:

[1]孙国林:〈毛泽东「古为今用,洋为中用」批示的来龙去脉〉,《党史博采》,2010 年 11 月。

[2]〈江青对音乐工作的谈话(1964 年 11 月 18 日)〉,见《江青同志论文艺》,中国文革研究网 www.wengewang.org 制作电子书。

[3]江青:〈听中央乐团交响乐队演奏《歌唱祖国》等曲后的指示(1965年 1 月 27 日)〉,见《江青同志论文艺》,中国文革研究网 www.wengewang.org 制作电子书。

[4]《翁偶虹编剧生涯》,同心出版社,2008 年,第 360 页。

[5]张建民:〈我所经历的京剧乐队变化四个阶段〉,《谈戏说艺— 百位名家口述百年京剧传承史》,上海文化出版社,2015 年, 第282 页。

[6] 江青:〈在中南海晚会上的讲话(1967 年 5 月 1 日)〉,见《江青同志论文艺》,中国文革研究网 www.wengewang.org 制作电子书。

[7]据我于 2015 年 7 月 30 日在上海对沈利群的采访。

[8]1972 年 7 月 30 日,毛泽东在接见《龙江颂》的女一号李炳淑时, 说《龙江颂》和《沙家浜》好,《智取威虎山》中杨子荣孤军作战,都是过场戏,人为的紧张。《毛泽东年谱(1949-1976)(第六卷)》,中央文献出版社,2013 年,第 443 页。

[9]据我于 2016 年 3 月 28 日在上海对王树元的采访。自 1958 年 2 月到1962 年 10 月,话剧本共改过 10 稿,1962 年发表于 11、12 月号的《剧本》。1973 年,京剧《杜鹃山》剧本发表于《红旗》杂志和人民日报。

[10]据我于 2016 年 3 月 28 日在上海对王树元的采访。

[11]据我于 2015 年 11 月 25 日在上海对张伯凡的采访。

[12]牛蕊:〈陈田鹤的歌剧〉,《歌剧》,2015 年 S1 期。

[13]办法:(1)移位,(2)节奏型(拉长、缩短),如雷刚的特性音调,别人想起雷刚也可用。特性音调也应这样。有时并,有时分。好处:(1)标志性格特征,(2)贯穿使用,使音乐有整体性。见《于会泳有关〈杜鹃山〉指示》(由龚国泰记录并保存)。

[14]〈江青看《杜泉山》剧后的讲话〉(1973 年 6 月 25 日夜至 26 日凌晨),见宣讲家网。

[15]《于会泳通知传达中央首长 1973 年 6 月 25 晚观看杜剧的指示》(由龚国泰记录并保存)。

[16]据我于 2013 年 11 月 9 日在北京对李正忠的采访。

[17]《杜鹃山.乱云飞》柯湘(旦角)二黄导板、回龙乐段「过门」简谱,费玉平:《京剧唱腔句法与作品分析》,中国戏剧出版社,2004年,第 110 页。

[18]费玉平:〈京剧过门音乐写法〉,《戏曲艺术》,2014 年第 1 期。

[19]沈知白:〈中国音乐、诗歌与和声〉,《音乐研究》,1958 年第3 期。

[20]于会泳:《曲艺音乐概论》,中央音乐学院出版社,2012 年,第2 页。

[21]费玉平:〈京剧过门音乐写法〉,《戏曲艺术》,2014 年第 1 期。

[22]据我于 2016 年 7 月 10 日在北京对吕韧敏的访谈。

[23]王军:〈王树元与《杜鹃山》(四)〉,《中国戏剧》,2016 年第6期。

[24]〈陆建华先生漫谈《汪曾祺与〈沙家浜〉》的创作〉,「汪曾祺之友」网站 http://weibo.com/p/2304185b1077250102v8um,2017/3/29 查阅。

[25]沈知白:《中国音乐史纲要》,上海文艺出版社,1982 年,第 74 页。

[26]1957 年 1 月 14 日下午,毛泽东同臧克家、袁水拍谈诗歌创作问题, 毛泽东的谈话。「要编一本现代诗韵,使大家有所遵循。诗必须有诗意,要含蓄。我写词,因为词比较自由,句子长短不等。不要在青年中提倡旧诗。现在看到的有些旧体诗较好,并不都好,有些不好。有些诗不好,在于需要注解,诗不宜多注解。不能依靠注解。鲁迅写了新体诗《野草》,不流行。他的旧体诗却流行很广。因为旧体诗的形式容易背诵记忆。我过去以为明朝的诗没有好的。《明诗综》没有看头。但《明诗别裁》有些好诗。明朝的诗里面,李攀龙、高启等人有些好诗。全集是没有看头的,有许多诗是不好的,如李白、杜甫、李义山的全集,没有多少好的,但少量的诗非常好。」见《毛泽东年谱(1949-1976)( 第三卷)》, 中央文献出版社,2013 年, 第 63- 64 页。

[27]《于会泳同志对改编〈苗岭风雷〉剧本的指示(1972 年 2 月)》,上海京剧院艺术档案。

[28]据我于 2016 年 3 月 28 日在上海对王树元的采访。

[29]同上注。

[30]阎肃,河北保定人,剧作家、词作家。中国人民解放军空军政治部歌舞团编导室一级编剧。1959 年在空军航空兵某部锻炼时创作了歌曲

《我爱祖国的蓝天》。歌剧《江姐》是阎肃的成名作,公演于 1964 年。文革期间加入样板戏创作组,曾被借调入北京京剧院和中央芭蕾舞剧院,参与过京剧《红岩》、《红色娘子军》、《红灯照》和芭蕾舞剧《红色娘子军》的剧本、歌词创作,也是 2000 年由张火丁主演的程派京剧现代戏《江姐》的剧作者。

[31]据我于 2013 年 11 月 30 日在北京对杜鸣心的访谈。

[32]所谓「大、小嗓唱法」,其区别之一是落音不同。参见于峰:《京剧现代戏〈杜鹃山〉艺术研究》,天津音乐学院硕士学位论文,2014 年。大嗓即真音,小嗓即假音。京剧旦角的唱念基本上是小嗓(假嗓),发声特别尖,声音也特别细,唱起来不容易听清。参见张钊等:《燕舞梨园—赵燕侠舞台生活》,中国戏剧出版社,1986 年, 第 267 页。

[33]孙勇:〈我跟毛主席学唱京戏〉,《党史博览》,2010 年第 1 期。

[34]程砚秋:〈戏曲表演艺术的基础〉,《程砚秋自传》,江苏文艺出版社,2012 年,第 44 页。

[35]《于会泳有关〈杜鹃山〉指示》(龚国泰记录)。

[36]参见《于会泳有关〈杜鹃山〉指示》(龚国泰记录)。

[37]据我与杨春霞的通信。

[38]据我于 2015 年 7 月 28 日在北京对张科明的访谈。

[39]严廷昌:〈革命样板戏《杜鹃山》出国演出记〉,《百年潮》,2009 年第 1 期。 |